Penindakan terhadap buzzer profesional yang menghalangi penyidikan harus diikuti dengan upaya menelusuri siapa yang memesan, membayar dan mengarahkan narasi.

KEJAKSAAN AGUNG baru saja menyingkap wajah baru dari kejahatan perintangan hukum.

M Adhiya Muzakki, tokoh di balik jejaring buzzer profesional, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan tiga perkara besar: dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah, impor gula ilegal, dan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

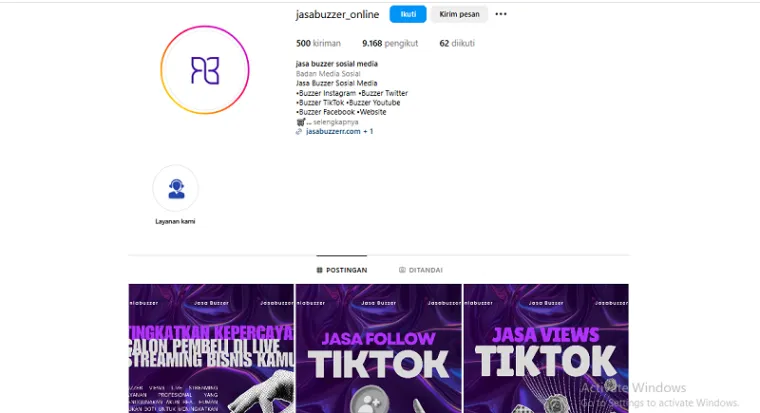

Ia tak sendiri. Bersama sekitar 150 akun media sosial dan tim pembuat konten, Muzakki diduga menyebar narasi sistematis untuk membela para tersangka, menyudutkan penyidik serta membangun opini bahwa proses hukum sarat kepentingan politik.

Ini bukan hanya pencitraan, tapi dugaan serius perintangan terhadap upaya penegakan hukum.

Obstruction of justice, meskipun belum menjadi istilah resmi dalam sistem hukum pidana kita, memiliki relevansi mendesak di era digital.

Hukum Indonesia memang sudah mengatur soal perintangan penyidikan—misalnya dalam Pasal 221 KUHP atau Pasal 32 UU ITE—tetapi kasus seperti ini menunjukkan celah yang kian kompleks: teknologi mempercepat manipulasi opini, sementara sistem hukum tertinggal dalam merespons.Publik mungkin masih mengingat bagaimana obstruction of justice juga jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua oleh Ferdy Sambo.

Di sana, perwira tinggi Polri memanipulasi TKP, menghapus rekaman CCTV, dan menggerakkan sejumlah anak buah untuk mengaburkan fakta.

Publik marah, bukan hanya karena pembunuhnya polisi, tetapi karena polisi juga menghalangi pengungkapan kebenaran.