Bukan soal berapa kali jatuh atau seberapa cepat bangkit, melainkan kesediaan untuk selalu memberi diri kesempatan satu kali lebih banyak daripada jumlah kejatuhan.

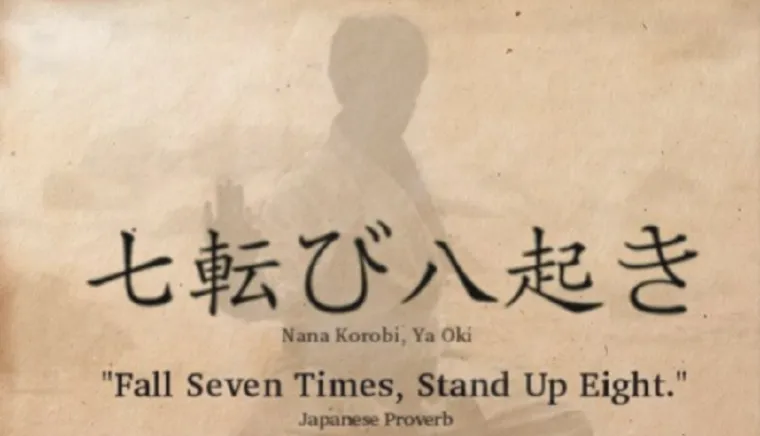

ORANG Jepang menyebutnya, “Nana korobi ya oki.” Kalau diterjemahkan secara lugas, artinya: “Jatuh tujuh kali, bangkit delapan kali.”

Ini bukan sekadar peribahasa kuno dari negeri sakura, melainkan sebuah etos hidup yang melekat dalam kultur masyarakat yang pernah luluh lantak oleh bom atom tapi kini menjadi negara adidaya teknologi.

Kita barangkali mengenal ungkapan serupa dalam bahasa Indonesia: “Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.” Tapi, tentu ada perbedaan mendasar.

Dalam ungkapan Jepang itu, perhitungan antara jatuh dan bangkit sengaja dibuat tak berimbang. Kalau jatuh tujuh kali, mestinya bangkit juga tujuh kali, bukan?

Tapi, pepatah itu justru menyuruh bangkit satu kali lebih banyak dari kejatuhan kita.

Ada filosofi yang dalam di baliknya: bangkit itu bukan sekadar aksi responsif setelah jatuh, melainkan tindakan proaktif untuk mencegah jatuh berikutnya. Ia menjadi perlawanan terus-menerus terhadap keputusasaan.***

Di era media sosial yang penuh dengan ujaran semangat, kata-kata seperti ini kerap menjadi slogan. Namun di balik kata-kata yang sering menjadi caption di Instagram atau status WhatsApp itu, terkandung perjalanan psikologis dan sosial yang pelik.

Bangkit setelah jatuh memang terdengar manis, tapi kenyataannya getir. Terlebih ketika kejatuhan datang bukan sekali dua kali, melainkan berulang-ulang seperti irama buruk dalam hidup.