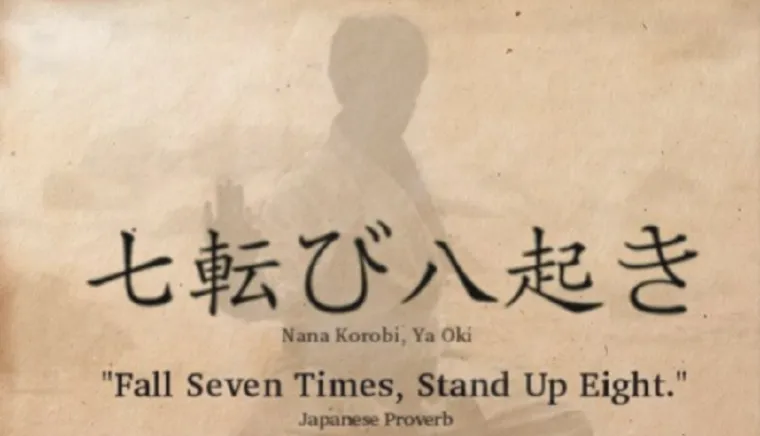

Jepang sendiri tak sekadar mengumbar kata. Negeri ini adalah contoh nyata filosofi nana korobi ya oki. Negara yang dua kota besarnya, Hiroshima dan Nagasaki, hancur lebur pada 1945 oleh bom atom, justru bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam hitungan dekade.

Krisis finansial Asia 1997, gempa besar di Kobe 1995, hingga tragedi Fukushima 2011 adalah bukti bagaimana bangsa ini selalu bangkit lebih cepat daripada prediksi dunia.

Tentu saja, bangkit itu tidak selalu berarti sukses langsung. Dalam budaya Jepang, bangkit bisa berarti menerima luka, menata ulang harapan, lalu melangkah dengan bekal baru.

Itulah sebabnya Jepang menciptakan seni Kintsugi, seni memperbaiki barang pecah dengan emas cair sehingga bekas retaknya justru menjadi bagian dari keindahan.

Sebuah piring atau mangkuk tak dianggap cacat karena retak, tapi menjadi berharga karena pernah hancur lalu dipulihkan.

***

Dalam konteks sosial kita hari ini, terutama generasi muda di media sosial, pepatah ini sering kehilangan kedalamannya.Ia sebatas slogan yang manis, padahal di baliknya terdapat proses panjang: penerimaan, pengolahan luka, membangun daya tahan, hingga akhirnya bisa berdiri lagi.

Kita hidup di zaman yang membanggakan resiliensi, daya tahan mental untuk terus bangkit dari kegagalan. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi generasi yang mudah lelah dan cemas menghadapi kegagalan.

Fenomena quarter life crisis adalah salah satu wajahnya. Generasi ini hidup di bawah tekanan pencapaian yang terus dipamerkan lewat Instagram, TikTok atau LinkedIn. Setiap kegagalan terasa telanjang, karena ada tuntutan untuk selalu terlihat sukses.